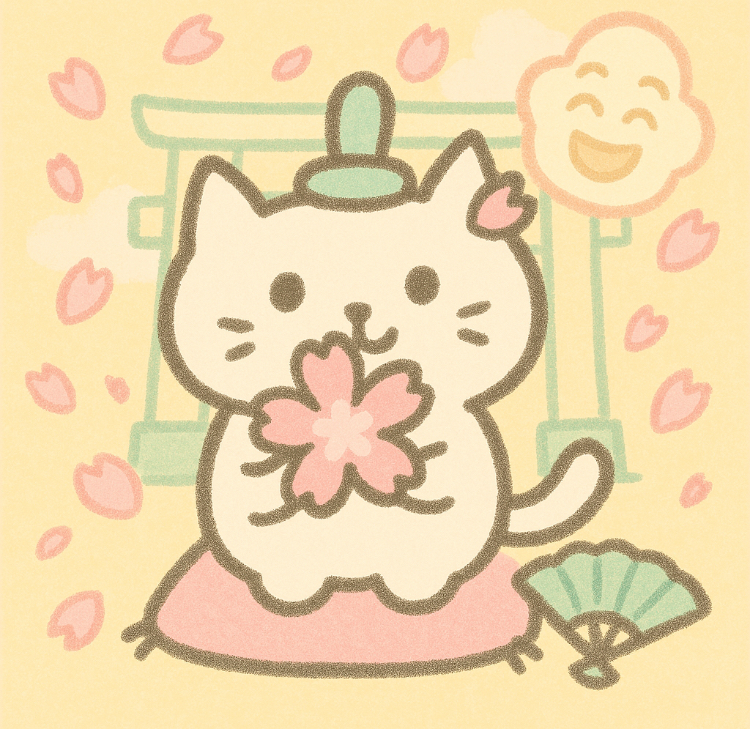

笑いと芸能の神がいる場所──坐摩神社と上方落語の縁

大阪の中心部にある坐摩神社は、古代の沼地のエネルギーが重なった土地に鎮座する、気持ちの良い空間。陽気で気さくな神様が祀られており、参拝者の願いを広く受け入れてくれる。上方落語寄席発祥の地としても知られ、笑いやエンタメの願掛けにも力を貸してくれる神社です。

この記事では桜井識子さんが坐摩神社について書かれている著書やブログ記事の情報を集めました。

坐摩神社が載っている桜井識子さんの著書

神様と仏様から聞いた 人生が楽人になるコツ

坐摩神社の名前の由来

- 「坐摩(いかすり)」は「居所知(いかしり)」が転じたもので、「土地・居住地を守る神」という意味。

坐摩神社の空間と霊的背景

- 都会の喧騒の中にありながら、境内は澄んだ「気」に満ちた癒しの空間。

- 古代の沼地の景色が重なっており、爽やかな水辺のエネルギーが流れている。

- 神様が「古代の土地を現代に重ねている」と説明。

坐摩神様の性格と役割

- 陽気で冗談好きな、関西のおっちゃんのような神様。

- 自ら太宰府まで勧請に行くほど信仰心に応える姿勢。

- 空っぽの境内社も、メインの神様が掛け持ちで願いを受けている。

坐摩神社と上方落語との関係

- 境内に「上方落語寄席発祥の地」の碑がある。

- 神様は「人を笑わせること」が好きで、落語の発展にも関与したとされる。

- お笑いやエンタメの願いには特に張り切って応援してくれる。

境内の風景と縁起物

- 9月の参拝時には風鈴と満開のさぎ草が美しく飾られていた。

- さぎ草は白い鳥のような姿で「御神花」とされている。

- 絵馬も縁起が良く、家に飾ると福運を呼ぶとされる。

⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈・。・。⋈

リンク

坐摩神社について綴られている桜井識子さんのブログ

坐摩神社 ~大阪市~

大阪の中心部にある坐摩神社を初めて訪れた桜井識子さんが、爽やかな境内の雰囲気や、よく笑う神様、陶器製の灯籠がある「陶器神社」、風鈴やさぎ草の美しさに感動した様子を綴った参拝記です。

初めての参拝での驚きや感動が素直に伝わってくる、温かくて親しみやすい記事です。

詳しくは桜井識子さんのブログ「坐摩神社 ~大阪市~」をご覧ください。

最後に

坐摩神社は、歴史・霊性・ユーモア・芸能のすべてが融合した、まさに“大阪らしさ”の詰まった場所です。